ケアのバトン ~その9 考えることと勇気~

考えるとは、安易な答えに甘んじることなく、揺れ動く心で、問いを生きてみることだ。真に考えるために人は、勇気を必要とする。考えることを奪われた人間はしばしば、内なる勇気を見失う。私たちは今、武力を誇示するような勇ましさとは […]

天日干しシリーズ~その7 こころの奥のひだひだ~

店先でとても美しい本と出会いました。いわゆる一目ぼれ。箱主仲間のりつこさんがよく話してくれる作家ハン・ガンさんの書いた 大人のための童話で“手元に置いておきたくなるだろう一冊”になる予感がしました。【涙の箱】 昔、それ […]

ケアのバトン ~その8 もっと自由でいいのかも~

「適切な接し方」を提示するなんてことは簡単にできないと感じます。でも、実際は「これこそが適切な連結の仕方である」という上空からの自信に満ちた声が、世界を通り抜けながら描かれ、これからも先に伸びゆく予定であったラインを、点 […]

1ミリを肯定する“お店番”

シェア型書店HONBAKO堺本店には棚を借りている箱主さんがお店番ができるという制度があって、私は定期的に“お店番”をさせてもらっています。今日はそんな“お店番”について書いてみたいと思います。【“好き”を開く場、“好 […]

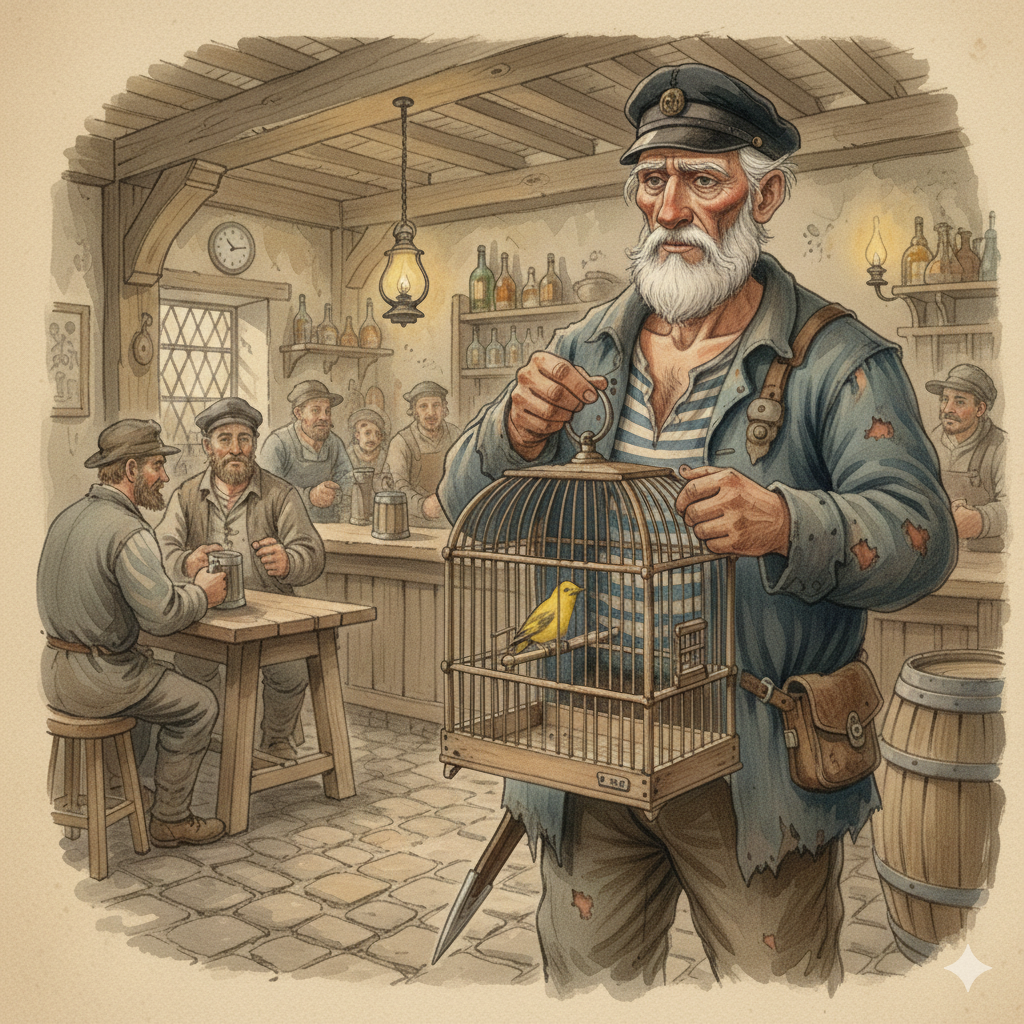

天日干しシリーズ~その6 鳥と船乗り~

鳥と船乗り船乗りが置いていった かごの中の鳥はまだ小さいのに しゃがれた声でよく鳴いたその鳴き声が珍しいとウワサがウワサを呼んで毎日、かごの周りは人だかりひと声鳴くたびに「こんなしゃがれた声は聞いたことがない」と誰かが言 […]

ケアのバトン~その7 主語を入れ替えてみる~

一方の側から見ているときに導き出された答えも、立場を変えて異なった側から見てみるだけで、新しい答えが生まれてくることもある。私は主語と目的語を意識的に入れ替えることで、異なった視点からこの世界を見つめるようにしている。ー […]

読読本シリーズ~その1 世界はそれをAIと呼ぶんだぜ~

棒棒鶏みたいなシリーズ名ですみません。そして、次から次へと勝手にシリーズを作ってすみません、拡げっぱなしで。諸々、先に謝っておきます。あ、ちなみに私が勝手に始めたシリーズはもしどなたかが入って来たくなったら、いつでも参入 […]

天日干しシリーズ ~その5 アムリタ~

アムリタあなたは ひとりぼっちだから孤独なのではないあなたには あなたにしか分からない記憶と経験があるから 孤独なのだあなたは 孤独だから不幸なのではないあなただけが 知っている記憶と経験の意味にたどり着けずにいるから […]

すべてのクリスマスの夜に

ありふれた 少女の願いは叶わねど 瞳には星 背中には花ー土門蘭 100年後あなたもわたしもいない日に★サンタクロースへの手紙 クリスマスの前後にいつも思い出すプレゼントがあります。それは小学3年生の頃にサンタクロース […]

天日干しシリーズ:その4 今朝の夢と小さなヤモリ

小さなヤモリ 夏の暑い盛りのベランダで一匹の小さなヤモリがひっそりと息を引き取っていました。 洗濯物を干すのに、邪魔になるところでもなかったのでそのまま放置していたらそれはとうとう漢方薬のごとくカラカラに干からびてしまい […]

天日干しシリーズ~その3 いつか“どうでもいいこと”になる~

「踊るんだよ」羊男は言った。「音楽の鳴っている間はとにかく踊り続けるんだ」ーダンス・ダンス・ダンス 村上春樹 ◆フォークダンスの夜 皆さんは学生時代、フォークダンスってやりましたか?私が学生の頃は、イベントのフィナーレに […]

「みんなこう」とか「フツーはこう」とかイヤですね、めちゃくちゃよくわかります。僕もなかなか〝みんなのフツー〟に馴染めなくって、それで本(特に文学の)なかに共感者を求めてた気がします。 学校や職場みたいな〝みんな〟の枠組みから外れて、ネットやSNSによって細分化された〝みんな〟のなかのどれかに逃げ込めるようになった社会はいいなぁと羨ましくも思います。 でも一方で、社会が〝みんなでつくるもの〟っていうことはどうなっていくんだろうという気持ちは、苦しい時期を一山越えた人間の驕りから来るのか、単なる老婆心なのか、考えたりもします。 「分かり合いたい」「分かり合えるはず」。ニンゲンについ期待してしまうことと、自分と相手を同化させて考えることは違うってことなんですね。相手をいったん異星人と捉え突き放してから歩み寄ろうとする工夫みたいなものは、冷静になって全体を見渡せるって視点からもいいんだなぁと感じました。

まきたさん、コメントありがとうございます。 “みんな”というワードも使われ方によって、帯びる意味合いが変わってきますよね。 「分かり合いたい」「分かり合えるはず」が'相手に対する期待'である時と '人類(世界?)に対する希望'である時は、なんというかベクトルが違う気がするんです。 前者も後者も時に簡単に裏切られますけど、手の内に後者を握っている人はあきらめないというか、何度でも立ち上がれるというか。 エロスとアガペー? あかん、分からんようになってきました(笑)。また考えます。

まさしく娘が月から来たと言っておりまして。 土門さんの火星人の話が凄く納得出来ました。 私自身も普通はこうじゃないの?という価値観に以前は縛られていたように思います。 そして、良い意味で「あきらめる」ことに気付いて、自分がとても楽になりました。 学校という集団生活の中で生徒達の疑問や戸惑いの声を「ふんふん」と聞きながら、その感覚を持ち続けて欲しいなと願っています。 「違い」を知ることが自分も相手も大切にすることだから。

なぎらさん、そうですか! 娘さんは月から来られたんですね! 私は「かぐや姫」にずっと憧れていました。なんやかんや言いつつ婿の立候補たちをみんな捨てて、月に帰ってしまう、あの潔さに。そして、帰れる場所があることに。 そして、その頃の私にとっての「月」は図書室や図書館でした。 なぎらさんのおっしゃる生徒さんたちの「その感覚」、いつか薄らいでしまうものだから大切にしてほしいと私も思います。 その感覚に接し続けられるなぎらさんのポジション、ちょっとうらやましいです♪

土門蘭「死ぬまで生きる日記」 せつこさんと読書会をはじめるきっかけになった本でしたね。 ”火星に帰る”という表現に心を鷲掴みにされ、大きな衝撃を受けました。 第三者としての「みんな」もそうですし、自分たち主体の「我々」「私たち」という言葉も、大きな文脈で主語にするのは本当にとても乱暴なことだと思います。 地球であれ、火星であれ、どこかの国であれ、何がしかに帰属しつつも個人としての「私」と「あなた」がまず優位であってほしいです。 諦めずにゆっくりと、ですね。

りつこさん、そうですね! ある意味、私たちの出会いの本でした。土門さんに感謝♪ 大きなものと小さなもの。 その両者を行き来する柔軟な視点というのが、たぶん私たちを健やかにしてくれるのだと思います。 何かをひとくくりにして乱暴に「みんな」を使って主張したくなる時、「私はいったい何に怒っているんだろう」、「私は何を恐れているんだろう」、「何に切羽詰まってる?」といったん自分に問いかけてみたいなと思っています。