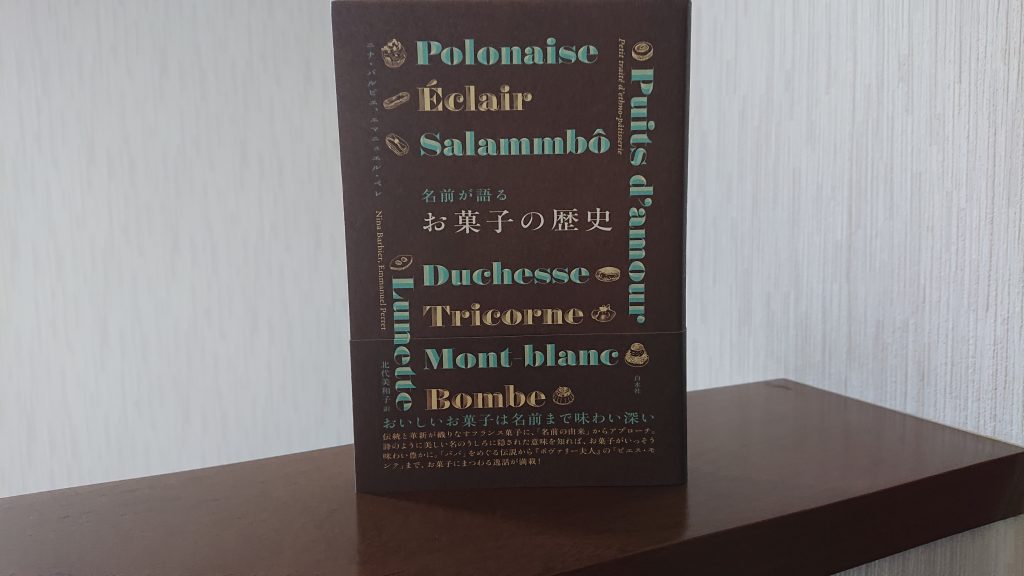

『名前が語るお菓子の歴史』を読んで

2月のHONBAKO-北堀江で開催された「ゆるやか読書会」で、バレンタインデーの季節ということでチョコレ-トの歴史・文化にまつわる本を紹介しました。その繋がりで読んだ本も面白かったので紹介します。************ […]

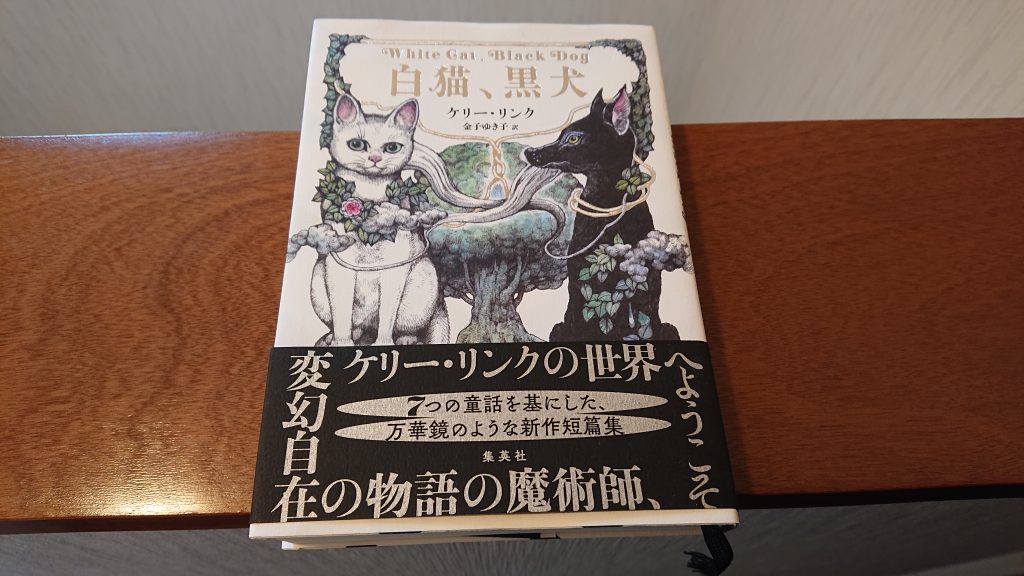

ジャケ買いした本『白猫黒犬』を読んで

『白猫黒犬』皆さんも思わずジャケ買いすることがあると思いますが、私も多々あります。今回は、その一冊を紹介します。細密に描かれたヒグチヨウコさんの美しいイラストと白色度の高いケント紙のような、厚み・コシがある高級な紙にシル […]

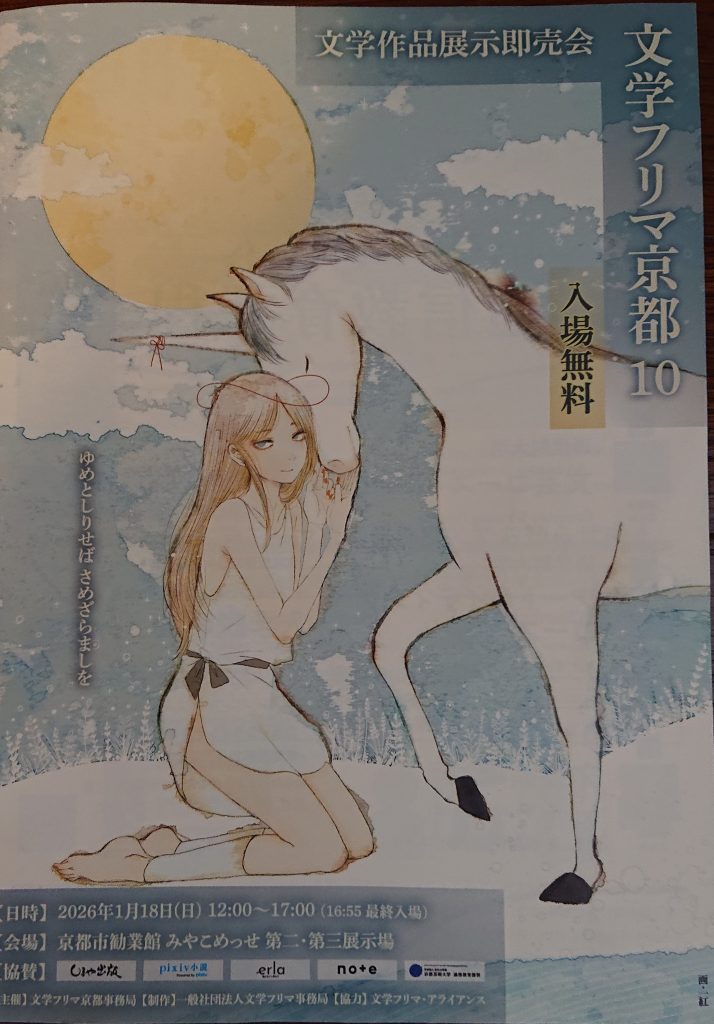

文学フリマ京都10へ行ってきました

1月18日に開催された文学フリ京都10へ行ってきました。京都会場はみやこメッセの2階・3階を全面的に使用して、約1100強の作家さんが出店しています。(昨今の「ZINE」の増加とともに、毎年のように出店者数が着実に増加し […]

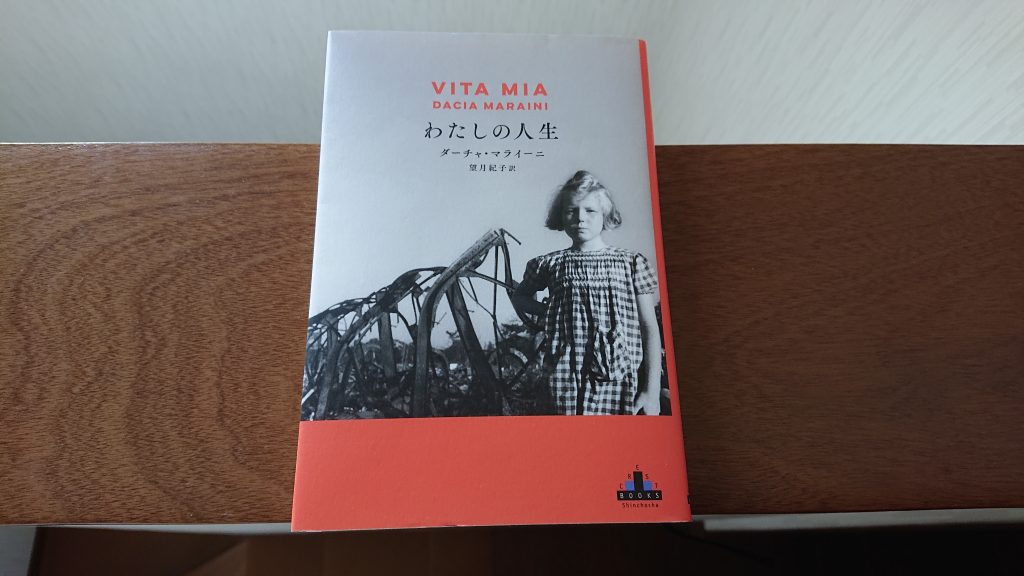

『わたし人生』ダーチャ・マライーニ

よく参加させてもらっているイタリア文学を読む読書会で、今回のテーマ本を読了したので紹介します。テーマ本は、ダーチャ・マライーニの回想録『わたし人生』です。本書は、著者マライーニが体験した収容所での蟻や蛇を食べるほどの飢餓 […]

『クリスマス全史』と『サンタクロースの文化史』の紹介

クリスマスシーズンという事で、12月のHONBAKO-北堀江ゆるやか読書会で紹介した『クリスマス全史』と紹介できなかった『サンタクロースの文化史』を紹介します。 『クリスマス全史』(原書房)はクリスマスの宗教的儀式の起源 […]

『女たちがつくってきたお酒の歴史』

前回のHONBAKO-北堀江ゆるやか読書会で紹介した一冊を、今回補足として内容を紹介します。読書会では上手く要点を伝えきれなかった点を踏まえ、どのような視点で本書が構成されているのか整理しました。**********『女 […]

正倉院展と関連して読んだ本『唐物と東アジア ― 舶載品をめぐる文化交流史』

先月、奈良国立博物館で開催された「第77回正倉院展」にいってきました。展示される正倉院宝物には「唐物」が多いので、以前レポート作成時に使った文献を久しぶりに読み直しました。その前に正倉院展について簡単にレポートしておきま […]

読みました『同調者』モラヴィア

先日、イタリア文学を読む読書会に出席しました。テーマ本はモラヴィアの『同調者』でした。文学は得意ではなく、ふだんはほとんど読まないのですが、課題本が決まっている共読会は、いつも新しい発見を与えてくれる貴重な機会だと思い参 […]

僕らの若い時分は〝アメカジ〟でした。 中学くらいからアメ村とか出かけていって、数多ある古着のなかから自分でどんだけ個性的なチョイスが出来るか、みたいなことがテーマであったような気がします。 時代が過ぎて、〝多様性〟や〝ゆとり〟のようなことが言われ、自由の範囲はより多く与えられるようになったのに、若い世代のひとたちは(ファッションだけに留まらず)どんどん〝均質化〟に絡め取られていったように僕には見えました。 個性も均質も、時代によってつくられて行くもんなんですね。自分も含めてですが、ひとってつくづく不思議なもんだなぁと思います。

アメカジ、懐かしですね~ ラルフローレン、トミーヒルフィガー、ノーティカとか着ていました。 たしかに「多様性」や「個性」という言葉をよく耳にしますね。 みんなが「自分らしくあれ」と言い、「多様性を大切に」と掲げていますが、ふと見渡してみると、どこか似たような「個性」ばかりが並んでいる気がします。 SNSを開けば、“自分らしい”ファッションやライフスタイルが溢れていますが、それらはすでに定型化された「個性のテンプレート」になっているようにも見えます。つまり、「多様であること」が新しい同調圧力になっているようにも思えます。 本当に多様であるとは、単に違いを演出することではなく、社会の枠に流されずに“異質さ”を保ち続けることなのかもしれまいですね。

高校を卒業して、何年か経って母校で制服廃止委員会が発足したと聞いて驚いた時のことを思い出しました。 私は個性を消してくれる制服が楽でいいなと思っていたから。 制約のある中での、オシャレを楽しむくらいが当時の私には気楽でした。 ユニクロの(大量生産の)服にもそういう部分があるのかなぁ。

制服は服装の中でもその中でも特に「秩序」や「立場」をはっきり見せる役割を持っていると思います。固い言い方をすれば制服は「個人の差異を消去し、集団への所属を明示する装置」と言えると思います。 みんなが同じ服を着ることで安心感や一体感が生まれる反面、個性が消えてしまうように感じる人もいますよね。 因みに私も中学生時は朝服装を選ぶ必要ない制服は楽で良かったと思いました。

若かりし頃、アパレルショップでバイトをしていた時があります。バイト代はもれなく服代に消え、それでも着たい服を着る満足感に満たされていました。 ちょうどそんな時、村上春樹の「村上朝日堂」だったかな、その中に「全裸家事主婦」という話があり、ショーゲキを受けました! 何も身につけずに寝る方は少なからずいるとは知っていましたが、全裸で家事!? その時の私には信じられず、自分には無理だと思いました。が… 今となっては、身につける色々なモノが煩わしく、裸で暮らせたら気持ちいいだろうなと思っています。 ただ、寒がりで、ケガも怖いですし、裸になる勇気もないので実行は出来ませんが。 ほどよく暖かい無人島に流れ着いたら、裸族になるかもしれませんが、きっと虫が嫌だとか言って、早々に葉っぱで服を作ってしまったりしそうです。 文化として、機能としての衣服、ファッションについて考えると自分の思考の変化にも気付き、大変面白く感じました。

ありがとうございます。 「全裸」ですか・・・それはインパクト絶大ですね 人間が裸で暮らしていた状況から服を着るようになった理由には、怪我や体温調整といった身体的保護だけでなく、文化性・社会性、そして自我の発達といった精神分析的観点を含むさまざまな研究があるようです。