ブッダ第5巻「ウルベーラの森」から観える苦行の世界

今回もまた、手塚治虫さんのブッダを読んで感じたことを書いていこうと思います。今回は第5巻「ウルベーラの森」となります。この「ウルベーラの森」を読んで強く感じたことは、苦しみが直接『悟り』には繋がっていないけれど、『悟り』 […]

読書が苦手な僕が、どうしたら本を楽しめるのか

僕は読書が苦手。そんな僕だからこそできる、本との関わり方があるんじゃないのか…?そんなことを思っています。僕と同じようなあまり読書をしない人に、本と関わるきっかけを作れたら嬉しいなぁ。〜改めて問うてみました〜本はそもそも […]

相容れない存在から見つめ直す世界ー手塚治虫『ブッダ』第4巻を読んで

『ブッダ』4巻を読み終えて僕の中に一番強く残ったのは、「今の在り方から、新しい在り方へと歩み出さざるをえない瞬間」が、何度も何度も描かれていることでした。物語の中心にいるのは、のちにブッダと呼ばれることになる若き王子シッ […]

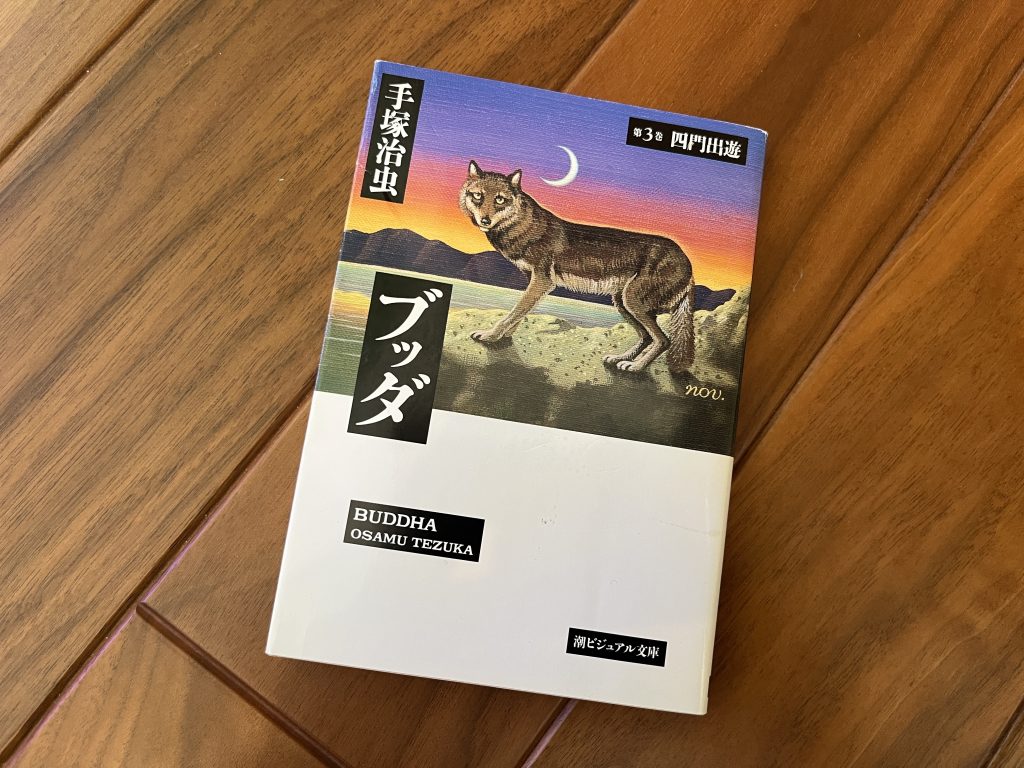

心という宇宙を見つめる — 手塚治虫『ブッダ』第3巻を読んで

『ブッダ』第3巻を読み終えたとき、僕の中に残ったのは「どんなに優れた人でも、未熟な部分や課題は常にあるんだろうな」という、どこか安心にも似た感覚でした。シッダルタ(若き日のブッダ)が苦しみ、迷い、死を恐れながらも、その奥 […]

手塚治虫『ブッダ』を読む 僕の旅のはじまり

〜「悟り」は遠くではなく、認識という身近なとこにあるもの〜僕は、手塚治虫の『ブッダ』を手に取ることにしました。なぜなら僕は以前から、「悟り」という言葉に興味を持っているからです。生きることの痛みや苦しさ。思うようにならな […]

私の世界観には「変化には良いも悪いもない。ただ変化があるのみ」というのがあって、死も私にとっては変化の一つだという風に捉えています。 こういうテーマについて、率直に語り合うことがなかなか難しいので、こういう記事に出会うとちょっと嬉しいです。

コメントありがとうございます。 せつこさんの「変化に対しての価値観」、とっても好きです。人はいろんなことに評価を重ねてしまうので、変化や出来事そのままを評価せずに受け止めるられるということが、僕にとってもとっても大切な在り方です。 また色々お話ししてください。😊

宗吾さんの世界観、なるほどと思いました。 私もそうありたいのかも…と思いながら やはり感情に振り回される自分がいます。 私にとって"死ぬこと"は、"解き放たれること"だと今は思っています。

制限がたくさんある体から解放されて、今よりもっと自由になれる。 死が重苦しいものではなく、より軽くなるための入口と捉えたら、この世を去るその時を迎えるのが、ワクワクしてしまいます。😁 でも、制限がたくさんあるこの人生もとっても大切に生きていきたいです。

まさに今日、中学時代の同級生の訃報がはいった。 中学時代、それほど話したわけでもなく、卒業後半世紀過ぎた同窓会で再会した時、彼はすっかりおじさんになっていて(もちろん、私はおばさんになっている)、HONBAKOのことを話すと、「頑張ってるなぁ」と言ってくれ、野外映画祭の企画を伝えると、ポンと協賛してくれたのは、まだ春のこと。 聞けば、その時には癌で余命宣告されていたらしい。知らせを聞いて、一瞬ショックで息を呑んだけど、実感が湧かない、と言うのが正直な気持ちだ。 これまでも、何人もの死に向き合ってきた。 母を見送り、父を見送ったあとも、時々、心のなかで語りかけるけることはあっても、粛々と日々をすごしていく。 私は冷たい人間なのかなぁと悩んだこともある。 そんな時に聞いた言葉がある。 「人は二度死ぬ。一度は肉体が死んだ時、もう一度は残されたものから忘れられた時。」 腑に落ちた。私のなかでは、まだ誰も死んでいなかった。 若くして亡くなった母の歳まであと2年。 歳を重ねて、私にも肉体の死は、間違いなく刻々と近づいている。 「死」の恐怖に苦しむのか、変化と受け入れるのか、解き放たれるのか…答えはみつからない。 考えても考えても、答えは見つかりそうにないから、死ぬまで生きる。できるだけ精一杯。そこから先は、死んでから考えよう、と思っています。

僕もようやく、父が亡くなった時の年齢をこえました。 そんな年齢になった今、あの頃の父もいろんなことを考え、悩み、迷いながら生きてたんだろうなって、とっても身近な存在に思えるようにもなりました。 死はもしかしたら、死んだ本人以外の中にしか、存在しないのかもしれないと思うことがあります。 死を迎えた本人は、そこに本人という存在があるのなら、死という終わりはなくて、本人以外の中にしか、その人が死んだといういう1回目の肉体の死と、忘れてしまうという2回目の死も存在していないのかもしれない… そう思えたりもします。 死んだ後のことを考えるのも好きなのですが、やっぱり死んでみないと分からないことなので、精一杯の生きることしかできないと、僕も思っています。

しゅうごのお父さんが亡くなられた日のことを、とてもよく覚えています。 学校の制服を着て参列した会場の、突然の故人の喪失に哀しみ悼む親近者の醸す雰囲気のなかにあって、座布団の上にキチンと背筋を伸ばして正座をし、涙も見せず僕や仲間のことを真っ直ぐに見据え、無言のまま『うん。来てくれてありがとう』って言ってくれたような強い眼差しのこと、今もとてもリアルにハッキリと覚えてる。 不謹慎かも知れないけど、そのとき僕は〝えぇ顔やなぁ〟と思った。 それなりに年をとって、親近者を含め、知人の死に触れる機会も多くなりました。 「死」を考えるときに、いつも思い出すシーンがあって、それは村上春樹の「ノルウェイの森」の一説。 **** 愛する者を無くした哀しみを 癒すことは出来ない どのような心理も、どのような誠実さも どのような強さも優しさも その哀しみを癒すことは出来ない 哀しみを哀しみ抜いて そこから何かを学びとるしか ぼくらには出来ない そして学びとった何かも 次にやってくる哀しみに対しては 何の役にも立たないのだ **** 溢れ出る感情に、どのような理由をつけてもいいと思う。感情はとうぜん自分だけのものなので。でも泣きたいときにはおもいっきり泣いたらいいよ、って、年をとったいまもそう思っています。

僕も牧田が参列してくれた時のことは、とても鮮明に覚えてます。 これ言ったことあっかなぁ? 父が死んでひと月ほどして、ラジオから父が好きだった河島英五さんの『野風増』という歌が流れてきた時、はじめて泣きました。 それも思いっきり。