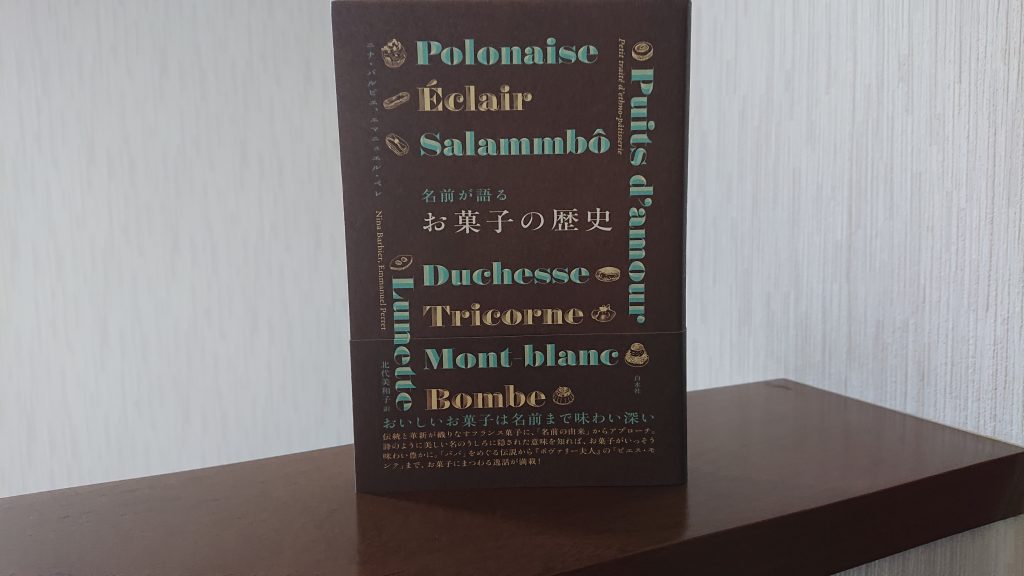

『名前が語るお菓子の歴史』を読んで

2月のHONBAKO-北堀江で開催された「ゆるやか読書会」で、バレンタインデーの季節ということでチョコレ-トの歴史・文化にまつわる本を紹介しました。その繋がりで読んだ本も面白かったので紹介します。************ […]

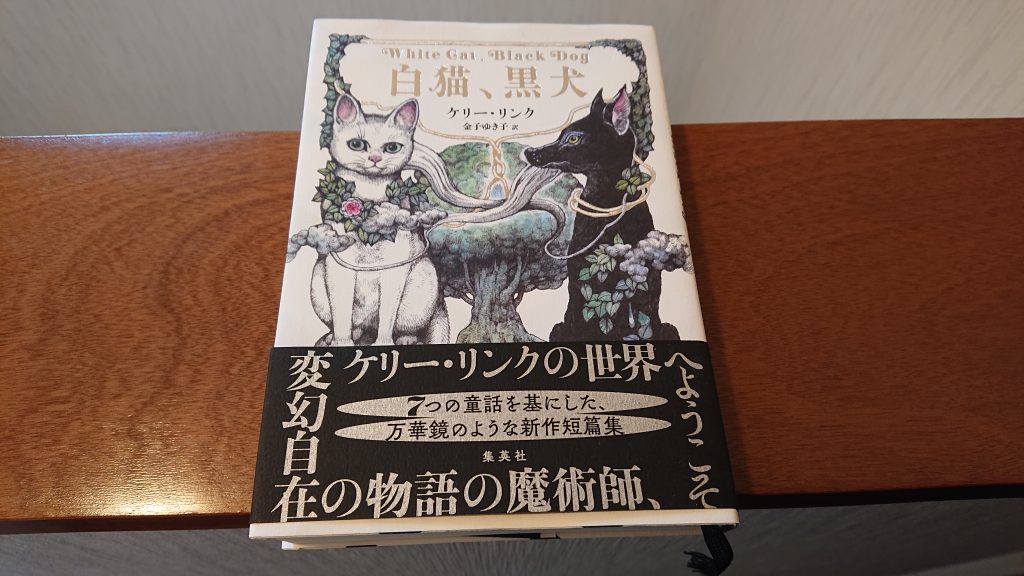

ジャケ買いした本『白猫黒犬』を読んで

『白猫黒犬』皆さんも思わずジャケ買いすることがあると思いますが、私も多々あります。今回は、その一冊を紹介します。細密に描かれたヒグチヨウコさんの美しいイラストと白色度の高いケント紙のような、厚み・コシがある高級な紙にシル […]

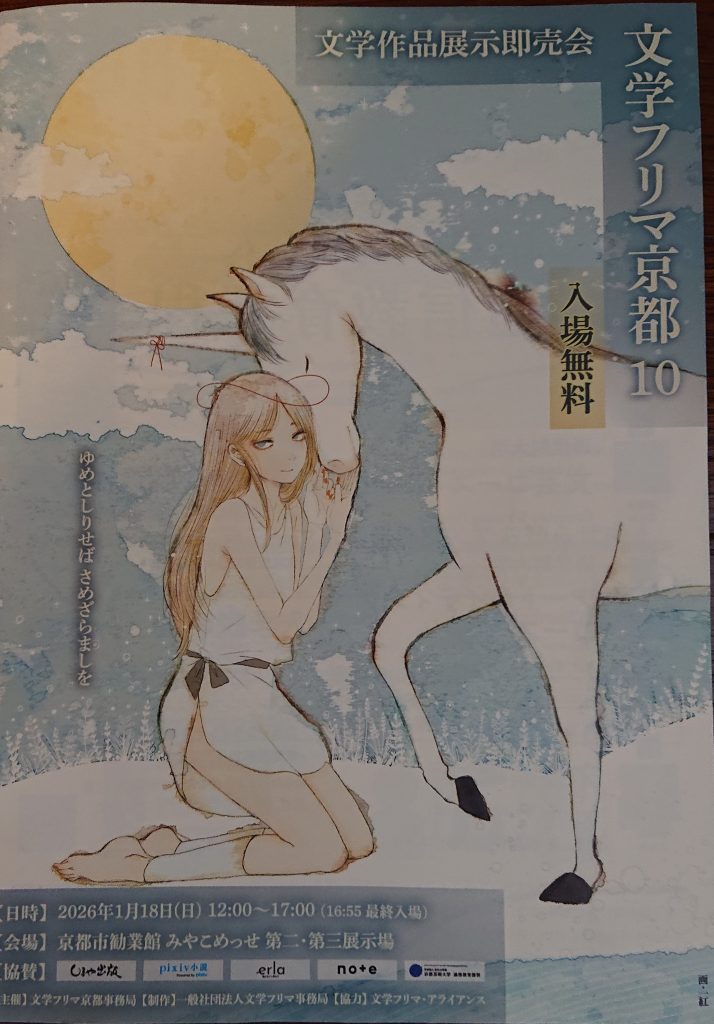

文学フリマ京都10へ行ってきました

1月18日に開催された文学フリ京都10へ行ってきました。京都会場はみやこメッセの2階・3階を全面的に使用して、約1100強の作家さんが出店しています。(昨今の「ZINE」の増加とともに、毎年のように出店者数が着実に増加し […]

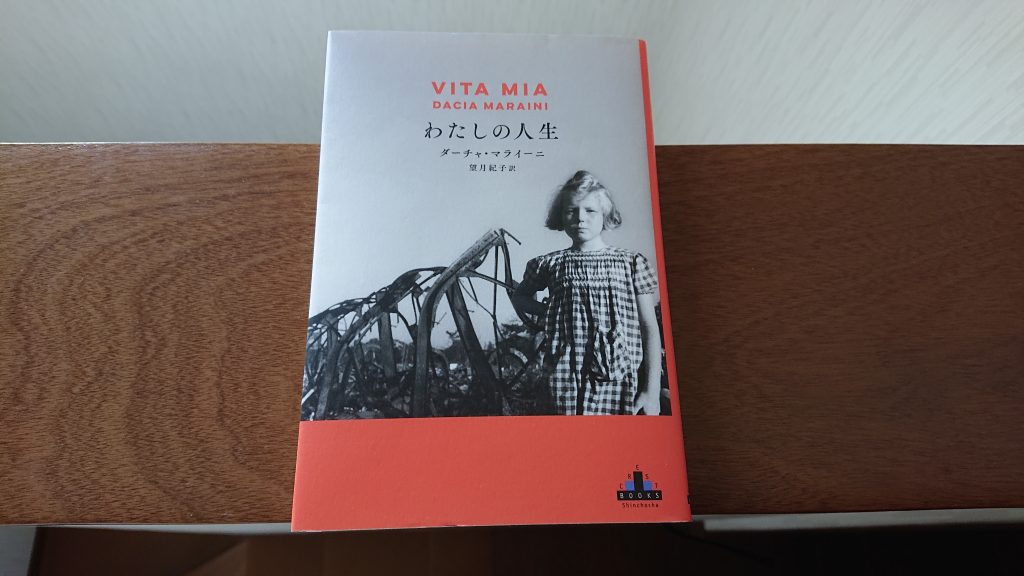

『わたし人生』ダーチャ・マライーニ

よく参加させてもらっているイタリア文学を読む読書会で、今回のテーマ本を読了したので紹介します。テーマ本は、ダーチャ・マライーニの回想録『わたし人生』です。本書は、著者マライーニが体験した収容所での蟻や蛇を食べるほどの飢餓 […]

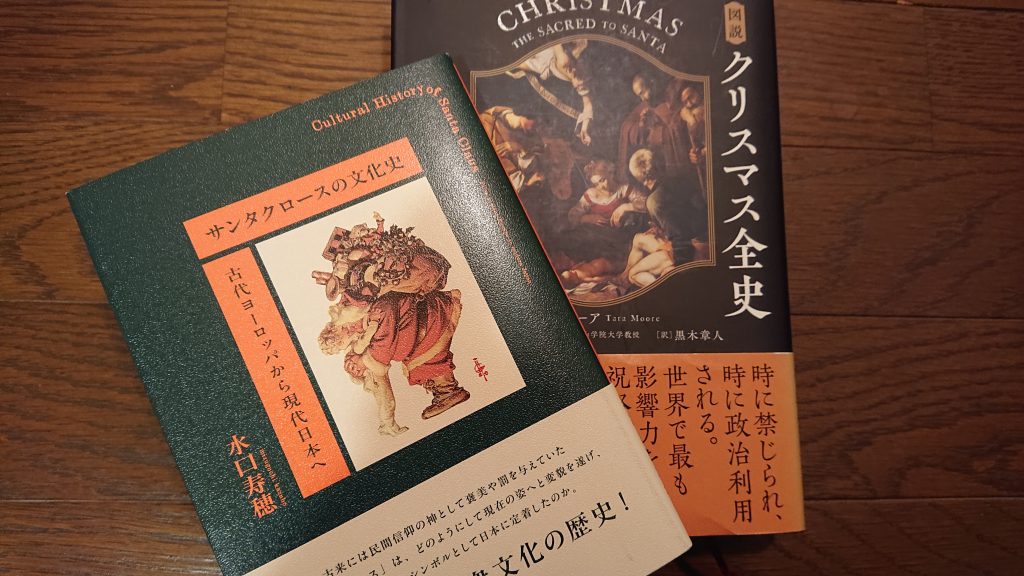

『クリスマス全史』と『サンタクロースの文化史』の紹介

クリスマスシーズンという事で、12月のHONBAKO-北堀江ゆるやか読書会で紹介した『クリスマス全史』と紹介できなかった『サンタクロースの文化史』を紹介します。 『クリスマス全史』(原書房)はクリスマスの宗教的儀式の起源 […]

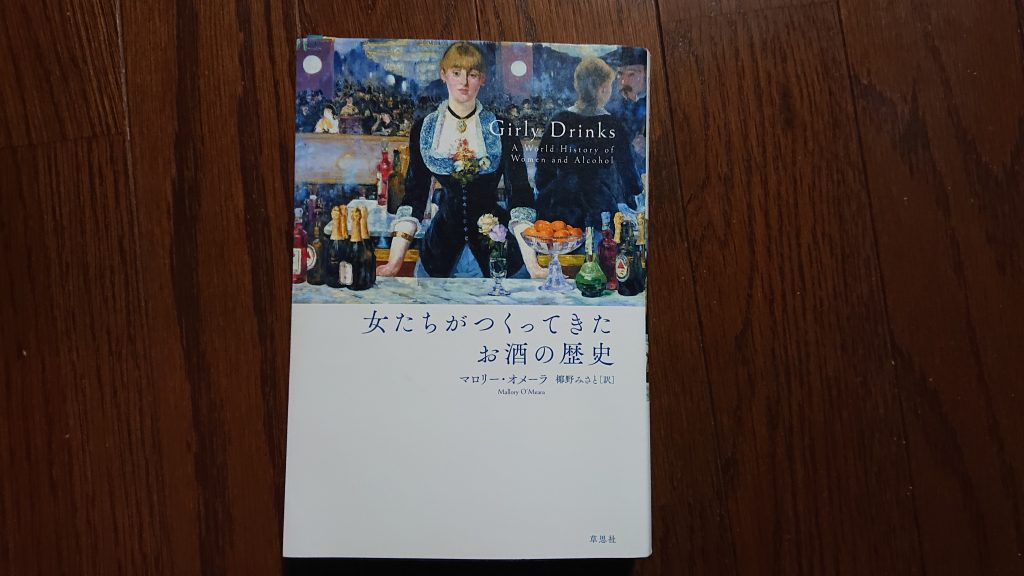

『女たちがつくってきたお酒の歴史』

前回のHONBAKO-北堀江ゆるやか読書会で紹介した一冊を、今回補足として内容を紹介します。読書会では上手く要点を伝えきれなかった点を踏まえ、どのような視点で本書が構成されているのか整理しました。**********『女 […]

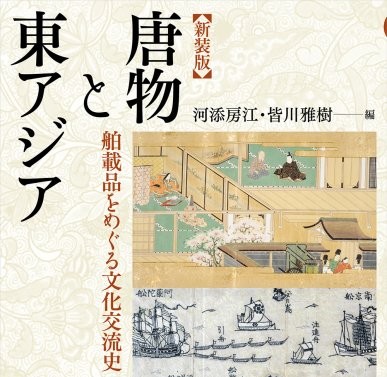

正倉院展と関連して読んだ本『唐物と東アジア ― 舶載品をめぐる文化交流史』

先月、奈良国立博物館で開催された「第77回正倉院展」にいってきました。展示される正倉院宝物には「唐物」が多いので、以前レポート作成時に使った文献を久しぶりに読み直しました。その前に正倉院展について簡単にレポートしておきま […]

ユニクロを見て思い出した本『ひとはなぜ服を着るのか』

そろそろ寒くなってきたので、家族と室内着を買いにユニクロへ行きました。自分は特に選ぶでもなく、相変わらず商品が多いなあ、とぼんやり眺めているうちに、ふと鷲田清一の著書『ひとはなぜ服を着るのか』を思い出しました。この本は哲 […]

自分が信じてやまず、大切に育て強固にしてきた〝普通〟が、大人になってからグラグラと揺らぐ物語、みたいな感じでしょうか。おもしろそうです😊 主人公の異常性と、同調への渇望、ファシズム、女性たちの無意識的な媚態とそれを理解できない男性たちの鈍感さ。ほんとに様々な視点からの共有があったんですね。めちゃ楽しそう、そこにいたかったくらいです✨

共読会では、同じ本を読んでいても人によって受け取り方がまるで違うことに驚かされます。 そこでの多様な意見は、ひとりで読むのとはまた違った感じ方・考え方があって、本当に充実したひとときだと感じました。 次回のテーマ本もそろそろ読み始めないと、と思っています。

光文社文庫の新訳シリーズなんですね。 モラヴィアは「無関心な人々」を読んだことがあります。ベルトリッチの「暗殺の森」も観たはずです。 20代の頃だったので、どちらも内容はまったく覚えていませんが、おもしろかったという記憶はあります。 モラヴィア、読み直してみたくなりました。

私は文学とかに疎く、参加した共読会でモラヴィアを知りました。 邦訳は1960年代~1980年代にかけて多く約されたそうです。しばらく新たな邦訳はされなかったそうですが、2010年代から新たな邦訳や新訳が刊行されたらしです。 私もこれを機会に他の作品を読んで見ようかと思っています。